Sabato 27 luglio 2019 - sala conferenze "Eolian Milazzo Hotel" - Milazzo (ME)

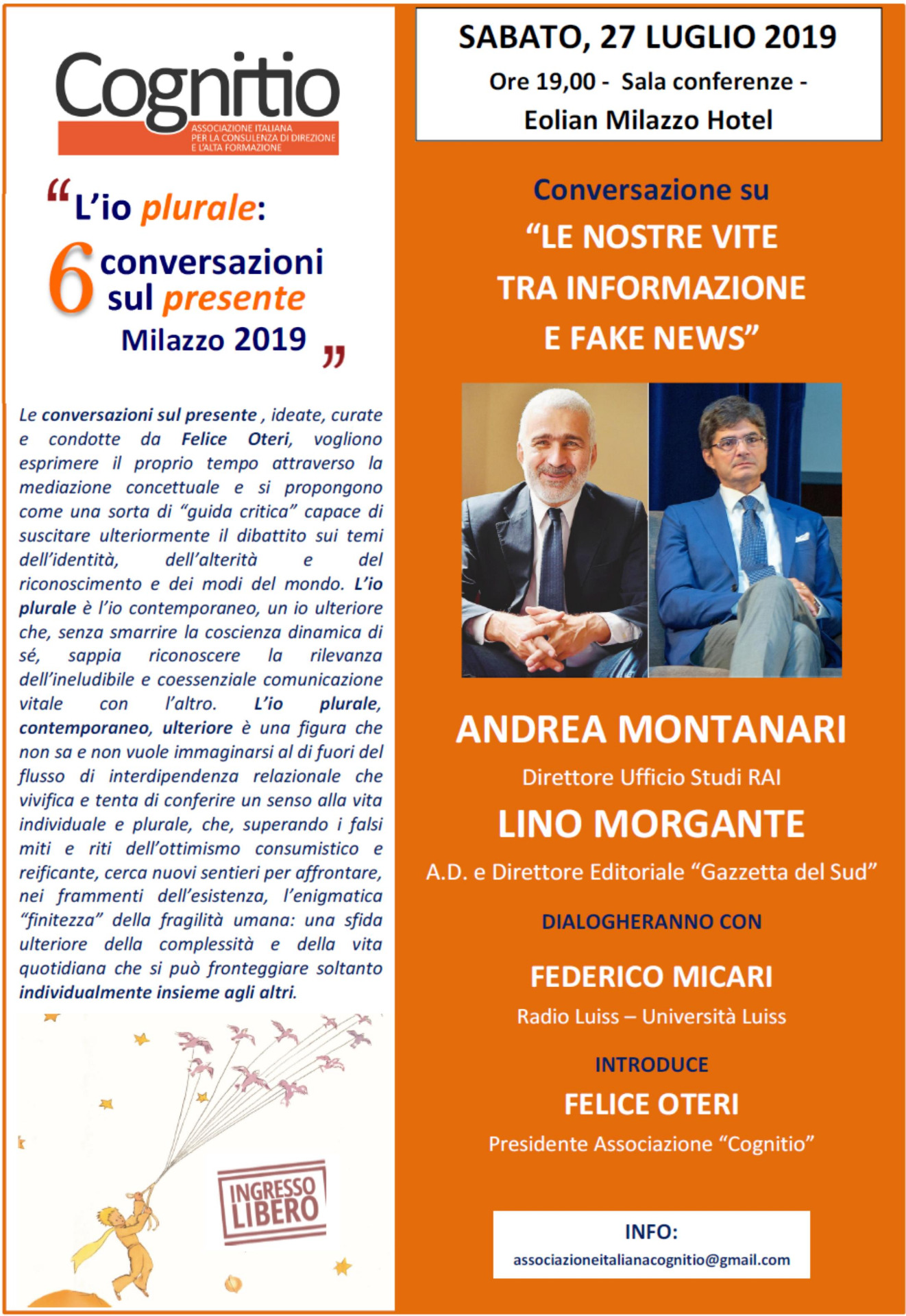

Andrea Montanari, nato a Ravenna 60 anni fa e cresciuto in Sicilia, alla metà degli anni 80 collabora con diverse testate, locali e nazionali. Nel 1991 viene assunto al Gr2.

Nel 1997 passa dalla radio alla televisione approdando alla redazione del TG1 con il ruolo di cronista parlamentare, divenendo nel 1998 inviato al seguito del Presidente del consiglio. Nel corso degli anni Montanari arriverà ad ascendere a ruoli di maggior rilievo all'interno della redazione politica del telegiornale: nel 2001 il direttore Albino Longhi promuove Montanari alla mansione di vicecaporedattore, mentre nel 2007 il direttore Gianni Riotta lo promuove caporedattore con l'incarico di introdurre la nota politica, che durante la direzione Riotta veniva trasmessa in diretta da Piazza Montecitorio. Nel 2009 diventa quirinalista, realizzando alcuni speciali sui 150 anni dell'Unità d'Italia.

Nel 2013 la nomina a vicedirettore del TG1, assumendo la responsabilità di gestione dell'edizione delle 20.00, curando i sommari e assegnando i servizi da mandare in onda, e delle edizioni straordinarie; tra queste si ricordano quelle per gli attacchi terroristici al Bataclan di Parigi fino alla strage di Monaco di Baviera. Montanari inoltre gestì e condusse anche Speciale TG1; seguirà inoltre durante la sua carriera di vicedirettore la digitalizzazione del primo telegiornale.

Ha gestito e condotto anche le dirette istituzionali in onda su Rai 1 e realizzate sempre dal TG1 su temi riguardanti i fatti nazionali e internazionali.

Nell'agosto del 2016 Montanari viene nominato dal consiglio di amministrazione della Rai, come nuovo direttore di Rai Radio 1 e del Giornale Radio Rai (testata che coordina le edizioni di Gr1, Gr2, Gr3 e il canale istituzionale Rai Gr Parlamento).

Nel giugno 2017 Montanari torna al TG1 come direttore, incarico che manterrà fino al 31 ottobre 2018.

Dal 2019 è direttore dell'Ufficio Studi Rai.

Hanno dialogato con Andrea Montanari, l'A.D. e Direttore Editoriale della "Gazzetta del Sud" Lino Morgante e Federico Micari di Radio Luiss (Università Luiss - Roma).

Informazione e fake news

di Annamaria Testa, esperta di comunicazione

Se avete letto le notizie degli ultimi giorni, sapete già molto dell'aggrovigliata vicenda che riguarda Cambridge Analytica e Facebook. Quando le cose si fanno complicate, però, conviene ricapitolare alcuni temi basilari, e connetterli agli eventi di cronaca per ottenere un quadro d'insieme. È quanto comincio a fare in questo articolo, pensando che tutto ciò possa essere utile anche per ragionare, più in generale, sull'informazione oggi.

Il primo tema è il più importante: riguarda tutti noi, e le nostre vite.

Noi decidiamo, e di sicuro cerchiamo di farlo sempre al nostro meglio, in base a quello che sappiamo. E soprattutto in base a come quello che sappiamo ci fa sentire e ci motiva. Cioè, ci spinge ad agire.

Vecchio e nuovo

Quello che "sappiamo" non è altro che la somma delle informazioni a cui, volontariamente o incidentalmente, siamo esposti. Se per ipotesi non assumessimo informazioni "nuove" (cosa praticamente impossibile, perché in rete e nella vita reale siamo bombardati dalle informazioni) decideremmo comunque in base al nostro patrimonio d'informazioni "vecchie", magari obsolete o insufficienti.

Se invece attiviamo quello che il Nobel Kahneman chiama pensiero veloce, può addirittura succedere che decidiamo intuitivamente, rispondendo allo stimolo costituito dall'ultima informazione che ci ha raggiunto, senza nemmeno investire il tempo e la fatica necessari a elaborarla: cioè a verificarla e a confrontarla con le informazioni che già possediamo.

Non si può sostenere, come alcuni fanno, di non essere per niente influenzabili nelle proprie decisioni. Così come non si può sostenere che una fonte d'informazione vale l'altra: dai, in rete c'è gente che sostiene che la Terra è piatta, e al bar o nei talk show c'è gente che dice molte altre cose bislacche.

Scegliere l'informazione

Prima ancora di sentirci responsabili di prendere le decisioni giuste, dunque, dovremmo sentirci responsabili di dotarci delle informazioni giuste: il più possibile fondate, certe, verificabili, affidabili. In altre parole: dovremmo scegliere da che cosa lasciarci influenzare.

Una fonte d'informazioni non va scelta perché è più divertente o più simpatica. Va scelta perché, essendo competente e affidabile, ci aiuta a saperne di più, e quindi (si tratti di salute o di vacanze, di scegliere un bel libro da leggere o un partito da votare, e così via) ci aiuta a decidere meglio.

D'altra parte, in quale diverso modo potremmo mai decidere, se non in base ai fatti che abbiamo buoni motivi per ritenere "veri", alle opinioni che ci sembrano più fondate, alle interpretazioni che ci sembrano meglio argomentate e ai consigli di persone di cui, a ragion veduta, ci fidiamo? Lanciando una monetina?

Testimonial d'altri tempi

Il secondo tema è questo, e la faccio breve: la disinformazione, ce lo spiega bene Valigia Blu, ha molte facce. I contenuti possono essere fuorvianti, manipolati, deformati, o del tutto falsi. E ci possono essere anche notizie parziali o fraintese. O satira che sembra vera.

E ancora: la disinformazione non è certo un fenomeno recente. Pensate alla guerra fredda. Pensate alla propaganda dei regimi totalitari della prima metà del novecento. Tornate ancora più indietro nel tempo, e pensate a Luigi XIV, il re Sole, che stipendia giornalisti e agenti segreti per presidiare il proprio potere.

Pensate alle false reliquie della tradizione medievale, e al loro uso a fini manipolatori e propagandistici. E arrivate fino al 560 avanti Cristo e al tiranno Pisistrato, che inganna il popolo ateniese presentandosi su un carro dorato, accompagnato da una fanciulla molto alta che si spaccia per la dea Atena in persona. Un gran testimonial, non c'è che dire.

L'avvento del web provoca cinque cambiamenti.

- Il processo di diffusione della disinformazione accelera fino a diventare istantaneo e pervasivo.

- I destinatari potenziali della disinformazione si moltiplicano esponenzialmente, fino a coincidere con l'universo delle persone in rete (e, se si tratta di immagini, anche la barriera linguistica cade).

- Si moltiplicano esponenzialmente anche le fonti possibili, nel senso che qualsiasi signor Nessuno, senza alcuna speciale abilità e senza dover essere un tiranno o un capo totalitario, può produrre efficace disinformazione, a costo zero.

- La soglia per catturare l'attenzione in rete si riduce (stiamo parlando di otto secondi).

- Simmetricamente, la velocità di fruizione cresce. Tutto ciò diminuisce sia l'impatto potenziale dell'informazione affidabile, che di solito è meno urlata, sia la nostra attitudine a valutare e approfondire.

Sono cinque variazioni quantitative così rilevanti e inedite da determinare anche un salto di qualità.

Ed ecco perché il primo punto (cerchiamo di informarci per decidere al meglio) è così importante: in rete si può trovare anche informazione eccellente, e c'è la possibilità di verificare, volendolo, qualsiasi affermazione. Ma gira anche un sacco di roba, prodotta da chiunque e qualche volta anche solo per scherzo o per provarci, che tende (secondo punto) a informarci al peggio. E quindi a fuorviare le nostre decisioni.

Ovviamente, chi si prende la briga di estrarre i nostri dati personali ed elaborarli non è interessato a noi come individui, né ai nostri mi piace, alle nostre foto di gattini e alle nostre gite fuori porta. È interessato a trovare leve efficaci per orientare, persuadere, manipolare attraverso la disinformazione, e facendo leva sulle nostre attitudini, i nostri interessi, dai gattini alle gite, e le nostre passioni.

Ed eccoci al terzo tema di questo ragionamento.

Al di là dello scandalo dell'appropriazione di dati, che ovviamente va perseguita, proviamo a farci una domanda apparentemente ingenua: come mai i dati di Facebook sono così cruciali, visto che in rete e senza bisogno di alcun dato qualsiasi signor Nessuno, in teoria e anche in pratica, può disinformare una quantità di persone inventando attraenti panzane chiuso nella sua cameretta?

Be', la risposta è semplice: il signor Nessuno è un

dilettante, che può anche essere abile e fortunato, ma resta un dilettante. I

professionisti lavorano in un altro modo.

Facciamo un passo indietro.

Perché un'offerta (ogni offerta: commerciale, politica, eccetera) sia accettata, bisogna che arrivi alla persona giusta. E deve trattarsi dell'offerta giusta, presentata e argomentata con un messaggio giusto, e attraverso il medium di comunicazione giusto. Qualsiasi sia l'offerta, funziona sempre così.

Fate mente locale: anche voi, se volete convincere qualcuno ad accompagnarvi a vedere un film (cioè, se volete promuovere un'offerta) sfogliate l'agenda cercando un amico appassionato di cinema (selezionate la persona giusta, segmentandola all'interno del gruppo dei vostri amici), poi pensate a cosa dirgli per convincerlo (ottimizzate il messaggio) e, infine, decidete se è meglio fargli una telefonata, usare WhatsApp o passare da casa sua e citofonare (medium). Con ciò, avete fatto un perfetto piano di marketing.

Segmentare il pubblico

Il problema, per le aziende che non devono andare al cinema, ma vendere un sacco di prodotti a una quantità di persone, è capire come presentare la loro offerta a quali persone, con quali messaggi e argomentazioni, e sapere quali sono i media più adatti a raggiungere senza dispersioni (cioè: senza sprechi di denaro) proprio quelle persone lì.

Fino ai primi anni settanta, le aziende individuavano (segmentavano) le fasce di pubblico potenzialmente interessate alla loro offerta in base a dati sociodemografici: età, sesso, occupazione, luogo di residenza, fascia di reddito, livello d'istruzione, stato civile e così via.

È una tecnica rudimentale: pensate a due insegnanti di 30 anni, sposate, che abitano a Milano. Sono sociodemograficamente simili, ma non è per niente certo che abbiano analoghe propensioni: una (ehi, siamo negli anni settanta) ama la musica classica, gira in tailleur e filo di perle, va dal parrucchiere tutte le settimane, legge Gente, è una cuoca appassionata.

L'altra ama i Beatles e i Rolling Stones, legge l'Espresso, va dal parrucchiere quattro volte all'anno perché ha i capelli lunghi e li spunta soltanto, gira in pantaloni e pullover. Una compra la lacca per capelli, l'altra non la vuole neanche vedere. Una compra i dadi per brodo, l'altra, se non fa prima il bollito, non cucina neanche il risotto.

Un sistema di profilazione

La soluzione arriva con la ricerca psicografica. Probabilmente avete letto questo termine anche a proposito di Cambridge Analytica, e forse avete notato che in molti articoli appare scritto tra virgolette, come se si trattasse di una parola esoterica. Probabilmente è perché, cercando il termine psicografia su Wikipedia, ci si imbatte in questa voce che, diciamolo, è ben strana. E non c'entra nulla.

Cercando meglio si trova, oltre a una buona definizione in inglese, anche l'ottima definizione del massmediologo Adriano Zanacchi:

Modalità di ricerca, adottata prevalentemente nell'ambito del marketing e della pubblicità, che prende in considerazione aggregati di consumatori sulla base dei loro atteggiamenti. [...] Particolare rilievo viene dato, nell'ambito di questo tipo di ricerca, allo studio degli 'stili di vita', profili psicosociologici costruiti sulla base di vari fattori, comprendenti abitudini, gusti, tipo di alimentazione, modalità di fruizione dei mass media, attenzione per i problemi della salute e altre variabili di ordine psico-sociale, condivisi da gruppi omogenei di persone.

Dunque, se a proposito di ricerca psicografica parliamo di profilazione, o di profili, tutto ciò non ha niente a che vedere con i profili Facebook, almeno per ora. Siamo ancora negli anni settanta, e Facebook sarà lanciato nel 2004.

Negli Stati Uniti la ricerca psicografica muove i suoi primi passi alla metà degli anni sessanta e grazie allo sviluppo dei computer, che offrono la potenza di calcolo necessaria a processare e incrociare enormi quantità di dati.

In Italia, la prima ricerca psicografica è stata lanciata nel 1976. Si basava su un campione di diecimila persone rappresentative della società italiana. Questi individui erano intervistati di persona, da psicologi, su batterie di centinaia di domande formulate per indagare sia le attitudini di consumo, sia l'esposizione ai diversi mass media, sia la personalità. È una faccenda che dura ore.

È anche un processo costosissimo (considerate che i sondaggi che vedete in giro sono fatti per telefono, su campioni grandi un decimo, e su poche domande). Ma i risultati sono straordinari: una mappa che profila e segmenta la società per "stili di vita", comprendenti attitudini, orientamenti, credenze, comportamenti di consumo, esposizione ai media... il sogno del marketing, tradotto in realtà.

Attraverso internet è idealmente possibile raggiungere ogni singolo cittadino con un messaggio su misura

Finalmente le aziende possono dire le cose giuste, alle persone giuste, usando il medium che meglio riesce a raggiungerle. Ma, appunto, tutto ciò è costoso. E i dati devono essere aggiornati due volte all'anno. E comunque vanno di volta in volta integrati sugli aspetti più specifici (e sono ulteriori costi).

Tuttavia le aziende sono entusiaste del nuovo strumento. Invece la politica, almeno per un lungo periodo, se ne disinteressa. Se ricordo bene, ho visto le prime profilazioni italiane in chiave elettorale solo attorno al 2000.

Se sono stati i computer a rendere possibile la ricerca psicografica, è la diffusione di internet e dei social media a cambiare tutto un'altra volta: da una parte, i social media raccolgono una gigantesca, inimmaginabile quantità di dati, in un battibaleno. Dall'altra, attraverso internet è idealmente possibile raggiungere ogni singolo cittadino con un messaggio su misura.

I grandi cinque opposti

Resta però un bel problema da risolvere: per ordinare e convertire l'enorme, indigesto fritto misto di dati personali raccolti dai social network in materiale utile a costruire un campione psicografico, bisogna connettere i dati a profili psicologici. Ci riescono due giovanotti di Cambridge, Michal Kosinski e David Stillwell. E qui entrano in gioco i Big Five, e un'idea semplice e a suo modo geniale.

I Big Five sono uno dei più noti e reputati modelli della personalità, descritta secondo cinque scale di opposti. La teoria è stata formulata nel 1985. I risultati sono efficaci.

I due giovanotti di Cambridge mettono su Facebook un test di personalità basato sui Big Five e propongono agli utenti di compilarlo. Così, in totale inconsapevolezza e pensando che sia solo un giochino, ciascun utente, rispondendo alle domande del test, disegna il proprio profilo. Ai giovanotti non resta che dire ai loro computer di correlare ciascun profilo psicografico con l'enorme quantità di dati individuali che già Facebook raccoglie e a cui permette di accedere, e di combinarli con ogni comportamento individuale in rete.

Il gioco è fatto. Combinando roba che già esisteva (i dati, la tecnica psicografica, i Big Five) si è ottenuto uno strumento nuovo: un campione costituito non da diecimila individui, ma da milioni.

Ulteriore sviluppo: nel 2014 i due giovanotti si fanno scippare la metodologia da una società a cui fa capo un'azienda che manipola campagne elettorali, e che si chiama Cambridge Analytica.

Quando leggo questa storia su Internazionale numero 1186 nel gennaio 2017, e poiché so come funziona l'intera faccenda, faccio un salto sulla sedia. Mi aspetto che il dibattito, già vivissimo, sulle notizie false, l'abuso dei dati degli utenti e la manipolazione in rete finalmente esploda in uno scandalo globale.

Invece la storia viaggia sotto traccia e a livello governativo continua a non succedere assolutamente niente per un altro anno.

Eppure si sa da tempo quale quantità di dati raccoglie Facebook (leggete questo articolo dell'agosto 2016), e quanto sia disinvolta e opaca la loro gestione, e che a essere coinvolti sono due miliardi di persone (come ha scritto ProPublica nel settembre 2016).

E da tempo si può ascoltare il capo di Cambridge Analytica pavoneggiarsi come protagonista di "un cambio di paradigma nella comunicazione politica" (guardate questo video dell'agosto 2015). E si sa che cosa combina Cambridge Analytica (laTechnology Review del Mit lo spiega nell'aprile 2016).

Ma mi rendo conto: tutto ciò sembra più simile a una

narrazione distopica che alla realtà. Quindi, ci si focalizza sulle conseguenze

(la Brexit, Trump, le notizie false) e, per quanto riguarda le premesse

(l'enorme scia di dati che ciascuno di noi continua imperterrito a produrre e a

consegnare a questa o a quella entità della rete) si fa finta di niente. Ma

potrebbe non essere una buona idea.

Quanto e come siamo prevedibili?

Sì, la vicenda sembra una narrazione distopica. La cosa che renderebbe poco credibile l'intera storia, se di narrazione distopica davvero si trattasse, è che tutto quanto ruota intorno alle sbrigative scelte imprenditoriali di un biondino di trentatré anni, che nel 2003 fatica a rimorchiare le ragazze e nel 2017 si trova a capo della quarta maggior azienda quotata al mondo. Il 97 per cento dei cui ricavi (dato Business Insider) deriva dalla pubblicità.

L'altra cosa degna di nota è questa: già quando nel 2003 "inventa" The Facemash, la primissima versione di Facebook, Zuckerberg viene accusato dall'università di Harvard, dove studia, di aver violato la privacy, le norme di copyright e le norme di sicurezza. Per questo rischia di essere espulso, ma alla fine non se ne fa nulla.

State leggendo il terzo di una serie di articoli sulla questione Facebook-Cambridge Analytica. Il primo racconta come le informazioni di cui disponiamo orientano le nostre decisioni. Il secondo dice come due giovanotti di Cambridge abbiano inventato, e si siano lasciati scippare, un metodo che permette di profilare e segmentare il pubblico in rete.

La cosa clamorosa - lo ripeto, che male non fa - è che i giovanotti di Cambridge hanno fatto tutto ciò semplicemente mettendo insieme cose che già c'erano: la potenza di calcolo dei computer, i social media e i dati che noi disseminiamo navigando, la ricerca psicografica, un efficace modello della personalità chiamato Big Five.

Ipotesi plausibili

Se creatività è unire elementi esistenti in combinazioni nuove e utili, come diceva Poincaré (e come umilmente sostiene anche la sottoscritta) non c'è dubbio che si sia trattato di un gesto creativo a suo modo esemplare.

Ma quanto funziona, tutto ciò? Ed è "utile" a chi? Cominciamo dalla prima domanda: sì, funziona. Funziona un po' perché siamo più prevedibili di quanto ci piaccia pensare, molto perché i grandi numeri (i big data), la potenza di calcolo e gli algoritmi permettono di andare davvero per il sottile con la profilazione. In sostanza: si possono calcolare molte cose, molto velocemente, in modo molto accurato, a partire da una casistica molto vasta e disponendo di molti ma molti dati su ogni singolo individuo che passi un po' del suo tempo in rete, anche solo navigando.

E tutto ciò, ormai, funziona perfino a partire da una manciata di dati. Se volete rendervene conto, potete cimentarvi con il test originale, quello messo a punto dall'università di Cambrige, i cui meccanismi sono stati poi scippati da Cambridge Analytica. Il sito si chiama applymagicsauce.

Ne ho sentito parlare diversi mesi fa, all'Internet festival di Pisa, da Vesselin Popov, il coordinatore dello Psychometrics center dell'università di Cambridge. Un'immagine dà un'idea di ciò che succede.

Se qualcosa è gratis, vuol dire che il prodotto sei tu.

A Pisa, Popov ha affermato che, se ha dati sufficienti, "il computer può conoscerti meglio di tua madre". Così, sono andata a vedere se era vero. E mi sono tenuta le schermate, che ora recupero per raccontarvele.

Dunque. Nel momento in cui faccio il test (novembre 2017) il sistema mi dice che su Facebook ho meno di 150 like (peraltro piuttosto datati). Trascura i like nazionali (per esempio il like al Salone del libro) e trascura tutti i testi, che ovviamente sono in italiano. La cosa da una parte mi fa sentire poco rilevante ma dall'altra, lo ammetto, mi conforta. Il sistema considera solo 6 like a pagine in inglese il cui significato, con ogni evidenza, è stato censito e catalogato. Non si tratta certo di pagine di nicchia: ci sono, per esempio, il Moma e la Harvard Business Review.

Ciascun singolo like è irrilevante come un singolo punto nello spazio. Ma a essere potente è la triangolazione combinatoria, ben rodata sui 6 milioni di profili di utenti forniti spontaneamente, che hanno costituito il database di partenza. Ed è potente perfino se i punti da unire sono pochissimi: il minimo sarebbe 10.

Triangolando 6 like, il sistema riesce comunque a calcolare che sono (probabilmente), una donna. Con un certo temperamento artistico. Che ha un atteggiamento contemplativo, una mentalità analitica e un orientamento liberal. E così via, azzeccandoci più che decentemente. E ancora: che non appartengo a un credo religioso.

Aggiunge che la mia formazione coinvolge il giornalismo, la psicologia, il business... il sistema fa inoltre plausibili ipotesi sul mio grado di soddisfazione nella vita e sulla mia situazione sentimentale. Mi chiede anche se voglio confermare il mio genere o se voglio fare un ulteriore test di personalità, ma ovviamente non ci casco.

Il sistema dichiara anche quali sono le probabilità che le sue ipotesi corrispondano alla realtà. Ovviamente le percentuali sono bassine, anche se sfiorano il 70 per cento per quanto riguarda l'orientamento politico. Certo, se i like fossero 300 invece che sei, la probabilità che il sistema azzecchi tutto, ma proprio tutto, diventerebbe altissima e sfiorerebbe il cento per cento.

E certo, potrei ingannare il sistema mettendo mi piace a pagine di candidati conservatori americani, di musica techno, di motociclette o di cartoni animati o di astrofisica, ma l'obiettivo non è questo. Al sistema, di me come persona, o dei miei dati presi singolarmente e del senso che hanno per me, non importa un fico secco. Io sono solo un produttore (di dati da accorpare) e un prodotto, in quanto individuo accorpabile a un target omogeneo, l'accesso al quale può essere comprato e venduto.

Se qualcosa è gratis, vuol dire che il prodotto sei tu. Lo scriveva Time, a proposito di Facebook, già nel 2010, ma forse il peso di questa affermazione comincia a essere evidente solo adesso. I social media possono vendere un sacco di pubblicità mirata, quindi efficace, quindi desiderabile sul mercato, a prezzi stracciati e tali da mandare in crisi il complesso dei media classici, proprio perché ormai riescono a conoscere gli utenti "meglio delle loro madri".

Lo scrive Huffington Post: Facebook possiede i dati di due miliardi di persone, foto e messaggi privati compresi, e solo per questo motivo vale in borsa 500 miliardi di dollari. E nel mondo ci sono decine di migliaia di società che fanno lo stesso mestiere: estrarre, o vendere e comprare, ed elaborare dati degli utenti, utili a veicolare offerte mirate di qualsiasi cosa.

È la personalizzazione di massa, bellezza. Quella che, proprio fondandosi sull'omologazione dei comportamenti, seduce con l'illusione dell'unicità. Un bel paradosso.

E ci sono molte altre entità che fanno una cosa più semplice ancora: sottrarre dati. Del resto, se i dati sono preziosi, e se vengono accumulati, è ovvio che qualcuno proverà prima o poi a rubarli. Per dire: a fine 2017 Yahoo, il secondo servizio di posta elettronica al mondo, ha comunicato che tutti i suoi 3 miliardi di account-utente sono stati violati.

Il modo migliore per fermare tutto questo è quello che la Silicon valley teme più di ogni altra cosa

La buona notizia è che tra poco verrà varato in Europa un più severo regolamento per la protezione dei dati. Ma la questione, in realtà, va oltre la privacy, e anche oltre le complesse schede di consenso che appariranno in rete, e che quasi tutti compileranno, acconsentendo senza nemmeno leggerle.

La questione riguarda la nostra capacità di discernere tra le offerte, commerciali e non, che la rete ci imbandisce dopo averci profilati perbene. Riguarda la nostra capacità di cercare informazioni, in rete e altrove, che non siano necessariamente confezionate per noi.

Riguarda il fatto che tutto ciò che cerchiamo, guardiamo, compriamo, scriviamo e pubblichiamo in rete si trasforma in dati permanenti e commerciabili. E riguarda il lavoro che compiamo producendo dati per società che nemmeno pagano le tasse.

La questione riguarda i nuovi sistemi di domotica, capaci di estrarre dati anche dai nostri gesti quotidiani, e riguarda i ben noti sistemi di geolocalizzazione, che registrano non solo i nostri percorsi, ma anche i locali e i negozi che visitiamo e le foto che scattiamo in quei luoghi. Riguarda la sensazione di poter essere analizzati, riconosciuti e catalogati da una macchina.

Riguarda la possibilità che una profilazione sempre più accurata venga in futuro usata in maniera discriminatoria, nei confronti di chi cerca un lavoro, chiede un prestito, vuole affittare una casa o stipulare un'assicurazione. E riguarda perfino il fatto che chi viene individuato come consumatore abbiente possa vedersi offrire prodotti più costosi, o che gli vengano presentati prezzi più alti per gli stessi prodotti.

La questione riguarda la mole dei dati in sé: che cosa faremo con i 163 zettabyte di dati che si accumuleranno nel 2025, compreso il primo video di gatti postato su YouTube, i quasi 74 milioni (a oggi) di video di gatti che l'hanno seguito e tutti gli auguri di buon Natale che la sottoscritta ha ricevuto nel 2009?

Ma, in primo luogo, la questione riguarda il fatto che, come scrive il sociologo William Davies su Internazionale ("Non c'è niente di cui stupirsi", Internazionale 1249), le leggi per la protezione della privacy e dei dati non basteranno: distruggere la privacy in modi sempre più avventurosi è il lavoro di Facebook.

Proprio come gli ambientalisti chiedono all'industria dei combustibili fossili di "lasciarli nel sottosuolo", quello che dovremmo fare è chiedere alla Silicon valley di "lasciare le informazioni nelle nostre teste"... Il modo migliore per fermare tutto questo è quello che la Silicon valley teme più di ogni altra cosa: le leggi antitrust.

La proposta di Davies è più che sensata. Ma non sempre le cose più sensate sono anche le più facili da fare.

(https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2018/03/26/informazione-disinformazione-cambridge-analytica)

Si ringrazia Cesare Oteri per le foto.